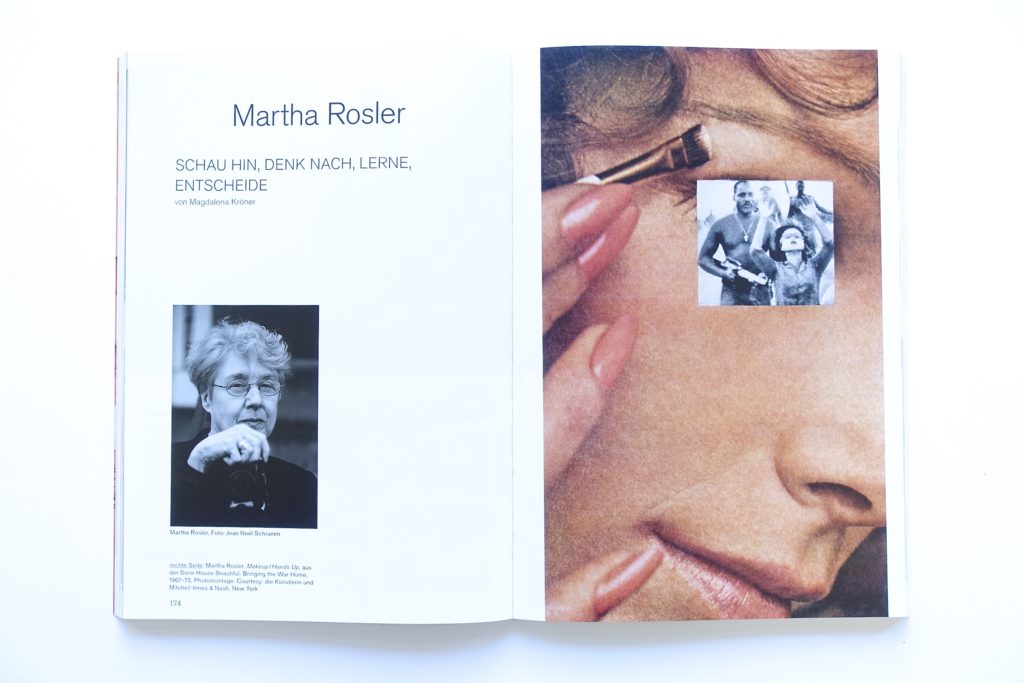

Die New Yorker Künstlerin Martha Rosler zählt zu den profiliertesten feministischen Künstlerinnen und Politaktivistinnen der USA. Die „sozialistische Feministin“ und „Antimilitaristin“, wie sie sich selbst nennt, arbeitet mit Fotografie und Collage, mit digitalen Medien und Installation, aber auch mit Performances und Intervention. Sie untersucht in ihrer Arbeit die historischen Bedingungen des Frauseins ebenso wie die moderne Sucht nach Celebrity. Im Sinne Brechts arbeitet Rosler mit Agitation und Irritation, etwa in ihrer Auseinandersetzung mit den Kriegen im Irak und in Afghanistan.

Magdalena Kröner: Für jemanden, der so viel Zeit seines Lebens in New York verbracht hat, und zu den prominentesten Künstlerpersönlichkeiten in der Stadt zählt, verwundert es, dass die Ausstellung im New Yorker Jewish Museum, in der wir uns gerade befinden, die erste wirkliche Zusammenschau Ihrer Arbeit seit 18 Jahren ist, auch wenn Sie betonen dass es keine Retrospektive ist, sondern, wie Sie es nennen, eine „Irrespective“.

Martha Rosler: Ein Hauptgrund dafür, dass es so lange gedauert hat, ist sicher: Ausstellungen nerven wahnsinnig! Du mußt monatelang alles vorbereiten, mußt an 1.000 Details denken, musst die ganze Logistik organisieren … . Um es mal milde auszudrücken: man kann keine Kunst machen, wenn man eine Ausstellung vorbereitet. Das hört sich geradezu idiotisch an, wenn man es laut ausspricht, aber es ist etwas, das mich nach all den Jahren immer noch und immer wieder belastet.

Welche Schwerpunkte haben Sie gemeinsam mit Kuratorin Darsie Alexander gesetzt? Was war Ihnen bei „Irrespective“ wichtig, und warum?

Solch ein Projekt ist immer ein Dialog, sowohl mit der Institution als auch mit dem jeweiligen Kurator, und natürlich hat eine Ausstellung in einer Situation wie dieser immer auch mit einer Agenda zu tun: es gibt Dinge, die hier vielleicht nicht möglich sind oder von denen ein Kurator glaubt, dass sie in dem gegebenen Kontext nicht funktionieren. Hier wird es zum Beispiel erstmals möglich, meine Arbeit „Reading Hannah Arendt (Politically, For an Artist in the 21st Century)“ zu zeigen, die ich 2006 für den „Hannah Arendt Denkraum“ in der ehemaligen Jüdischen Mädchenschule in Berlin entwickelt habe. Ich freue mich, diese Arbeit nun nach Hause bringen zu können, schließlich starb Arendt als Amerikanerin. Diese Arbeit funktioniert für mich heute wieder wie ein großes „Apropos“ zu unserer gegenwärtigen politischen Situation, auch wenn sie sich zunächst auf die damalige politische Situation unter Präsident Bush bezog.

Aber ich zeige auch aktuelle politische Arbeiten, die sich etwa auf Präsident Trump beziehen oder seinen Vize Mike Pence. Und natürlich sind mir Arbeiten aus früheren Jahren wichtig – viele davon wurden noch nie in New York gezeigt. Das, finde ich, ist übrigens einer der Vorteile einer derart kuratierten Ausstellung: dass es für einen Betrachter möglich wird, Arbeiten in neuen Kontexten und Gruppierungen zu sehen, die neue Inhalte erschießen, neue Dinge, die einen Besucher berühren. Es wird möglich, anders als vielleicht bei einer Galerieausstellung, Bezüge zu meiner Art des Arbeitens und Denkens über Dekaden hinweg herzustellen.

Dann sollten wir vielleicht bei dem anfangen, was vielen Betrachtern Ihrer Arbeit vielleicht gerade am nächsten sein wird: die aktuelle politische Situation in den USA. Sie haben Donald Trump und Mike Pence bereits erwähnt … Ich habe über die Jahre hinweg immer wieder Gespräche mit Künstlerinnen und Künstlern in New York geführt, die sich ebenfalls politisch engagieren, wie etwa Richard Serra, Jenny Holzer, Marilyn Minter oder Judith Bernstein. Politisches Engagement ist für viele nicht erst seit der Wahl Donald Trumps zum Präsidenten im Jahr 2016 ein dringendes Anliegen geworden. Doch bei Ihnen schien das Element eines dezidierten politischen Aktivismus von Anfang an das Zentrum der Arbeit auszumachen.

Ich konzentriere mich in meiner Arbeit im Moment sehr stark auf Tagespolitik; ich verfolge die Nachrichten vielleicht so intensiv wie noch nie. Gegenwärtig spielt Wahlpolitik in den USA, mehr als sonst, eine riesige Rolle, das war im Hinblick auf die Midterm-Wahlen so, und erst Recht im Bezug auf 2020.

Die Arbeit, die am nächsten mit der gegenwärtigen politischen Situation zu tun hat, ist sicher „Point n Shoot“. Sie ist fast spontan entstanden – ursprünglich als Reaktion auf eine Anfrage von „Artforum“, das mich Ende 2016 um ein Statement zur Wahl gebeten hatte. Wie häufig ging ich auch für diese Arbeit zunächst von einem Zitat aus. Donald Trump hat vor den Wahlen dieses berüchtigte Statement losgelassen: „Ich könnte mitten auf der 5th Avenue einen Menschen erschießen, und würde keine einzige Wählerstimme verlieren.“ Manhattans 5th Avenue ist nicht nur einer der nobelsten Shoppingdistrikte der Stadt, sondern dort befindet sich auch Trumps Stammsitz „Trump Tower“. Ich unterlegte seine Aussage mit einem Foto von ihm am Redner pult mit einer seiner typischen Gesten – einem aggressiven Fingerzeig ins Publikum. Dieser Satz fiel bei einer Wahlkampfveranstaltung in einer Rede über die Loyalität seiner Anhänger; denn darum ging es ihm eigentlich – es ging nicht wirklich darum, jemanden zu erschießen, sondern klarzumachen, dass er tun und lassen kann, was er will, und dass seine Gefolgsleute dennoch zu ihm halten werden. Trump stand während dieser Rede vor einer Phalanx aus Flaggen, und ich benutzte diesen Hintergrund, um darauf die Namen von Afroamerikanern zu schreiben, die alle von Polizisten erschossen worden waren.

Ein Punkt, mit dem ich mich im Zusammenhang mit Ihrer Arbeit beschäftigt habe, ist die Notwendigkeit einer unmittelbaren Reaktion. Sie haben immer wieder zeitlich unmittelbar und ganz direkt auf politische Ereignisse hingewiesen. Als ich kurz nach den Anschlägen auf die Twin Towers am 11. September 2001 mit Künstlern in New York über die Ereignisse sprach, und sie fragte, welche Rolle eine künstlerische Reaktion in so einer Situation spielt, und ob sie das Gefühl hätten, darauf unmittelbar eingehen zu müssen, betonten viele, erst einmal Abstand und Zeit zu brauchen, um das Erlebte, wenn überhaupt, in der eigenen Arbeit behandeln zu können. Es schien bei vielen, als sei das Geschehene fast zu nah gerückt, um darauf mit den Mitteln der Kunst antworten zu können. Welche Rolle spielt Unmittelbarkeit für Sie?

Das ist eine gute Frage. Eigentlich spielt Unmittelbarkeit in meiner Arbeit keine sehr große Rolle. Es ist keine Notwendigkeit, und es gibt vieles, auf das ich nicht reagiere. Ich bin kein „Expressionist“, um es mal so auszudrücken, und es ist mir wichtig, dass meine Arbeit nicht rein reaktiv ist, auch wenn an Reaktivität nichts Falsches ist. Ich bin keine kalte Konzeptkünstlerin; ich bin eine brennende, eine heiße Konzeptkünstlerin … ! (lacht) Natürlich habe ich eine politische Haltung, und diese Haltung tritt in meinem Werk offen zu Tage. So waren die Arbeiten, die ich vor einer ewigen Zeit zum Vietnamkrieg gemacht habe, bewußt agitativ, aber sie waren weder besonders brutal noch blutig. Es gab keine Bilder von Zerstörung oder von Leichnamen, nichts vordergründig Schockierendes. Diese Arbeiten sollten immer eher als Tableaus funktionieren, die den Betrachter zum Nachdenken über einige dringliche Fragen anstiften sollten: Auf welcher Seite stehe ich? Wo bin ich gerade? In der vertrauten amerikanischen Umgebung oder in dem Fremden, was mir hier gezeigt wird? Was denke ich? Was fühle ich? Ich war nie daran interessiert, eine kathartische Reaktion hervorzurufen. In dieser Hinsicht habe ich mich immer mehr als Brechtianer verstanden, in dem ich sage: schau hin, denke nach, lerne, entscheide.

…mehr auf www.kunstforum.de